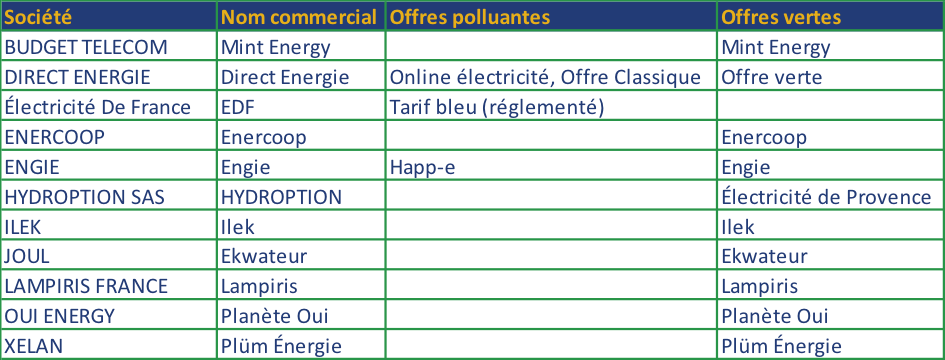

Depuis quelques années les fournisseurs d’électricité proposent des offres vertes permettant de favoriser le développement des énergies renouvelables.

Ces offres permettent de s’assurer que le volume d’électricité que l’on consomme est égal à un volume d’électricité d’origine renouvelable injecté dans le réseau.

Mais alors comment ça marche et qui sont ces nouveaux fournisseurs ?

Nous vous présentons ici comment fonctionne le mécanisme de soutien aux énergies renouvelable et la liste des offres d’électricité verte actuelles.

Comment une offre d’électricité verte soutient les énergies renouvelables ?

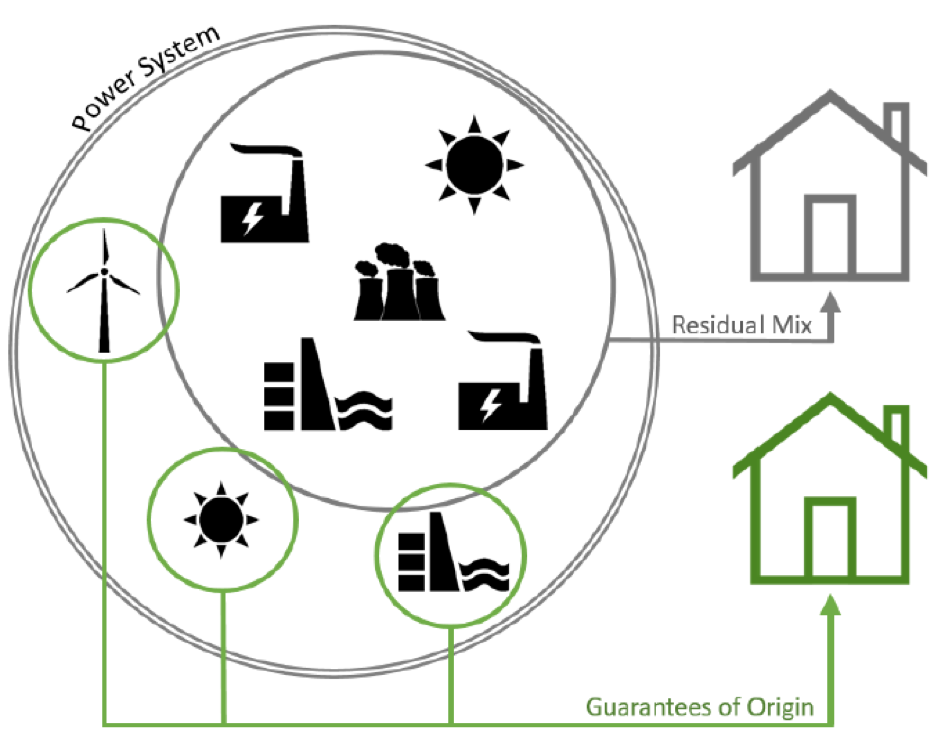

Une offre d’électricité verte consiste à fournir des Garanties d’Origine avec l’électricité distribuée.

La Garantie d’Origine est le document électronique qui permet de tracer la provenance de son électricité. En l’utilisant, vous consommez de l’électricité d’origine renouvelable. En effet, sans un système efficace de traçabilité, il est impossible de connaitre la source de l’électricité consommée, celle-ci étant mélangée dans le réseau électrique auquel nous sommes tous connectés.

En obtenant ces Garanties d’Origine, le consommateur réussit à rémunérer une électricité pour sa qualité environnementale. Cela permet aux énergies renouvelables d’être plus rentables et donc aux producteurs d’investir dans celles-ci au détriment des énergies fossiles et nucléaires.

L’Etat, grâce aux Garanties d’Origine, contrôle les fournisseurs d’électricité verte afin de s’assurer que leurs offres aient effectivement un intérêt pour l’environnement.

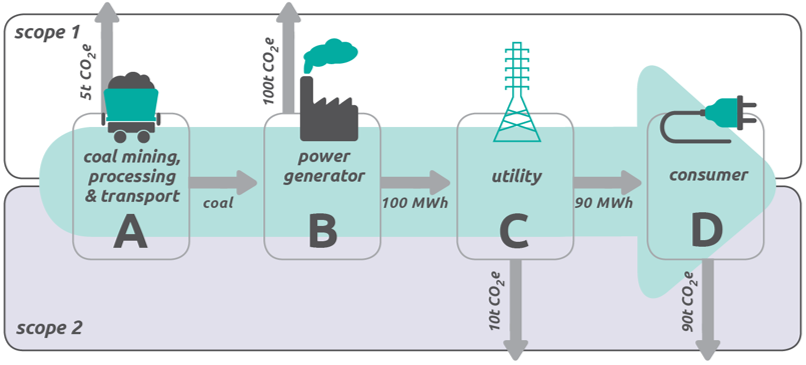

Un fournisseur d’électricité est donc dans l’obligation d’utiliser autant de Garanties d’Origine que d’électricité qu’il facture s’il fait la promesse de fournir de l’électricité verte. Pour rappel un fournisseur n’est en fait qu’un intermédiaire entre le réseau électrique et le consommateur. Il ne fournit pas physiquement de l’électricité mais propose des offres commerciales. On devrait plutôt l’appeler « commercialisateur d’électricité ».

Voici un schéma qui illustre le lien entre les consommateurs et les producteurs d’électricité d’origine renouvelable. C’est grâce à la Garantie d’Origine que les énergies renouvelables sont davantage rémunérées que les énergies polluantes.

En conclusion, c’est uniquement en obtenant des Garanties d’Origine que vous avez l’assurance de consommer de l’électricité verte. Votre empreinte environnementale devient neutre en CO2 et en déchets nucléaires et vous soutenez le développement des énergies renouvelables.

Mais alors quelle différence entre les multiples offres d’électricité verte ?

Les Garanties d’Origine peuvent être choisies en fonction de leur qualité. Ainsi les offres d’électricité verte ne se valent pas toutes.

Voici ce qu’il faut comprendre.

Plus le fournisseur est exigeant sur les Garanties d’Origine qu’il propose, plus son offre d’électricité verte est de qualité.

Un fournisseur peut proposer des Garanties d’Origine provenant de moyens de production à haute qualité environnementale et, qui plus est, situés sur le territoire français. Dans ce cas la démarche du consommateur a un impact fort. Il soutient par exemple le développement et la maintenance de petites centrales hydroélectriques, éoliennes ou photovoltaïques en France. Le fournisseur aura fait l’effort financier d’obtenir à un coût important les Garanties d’Origine de ces producteurs.

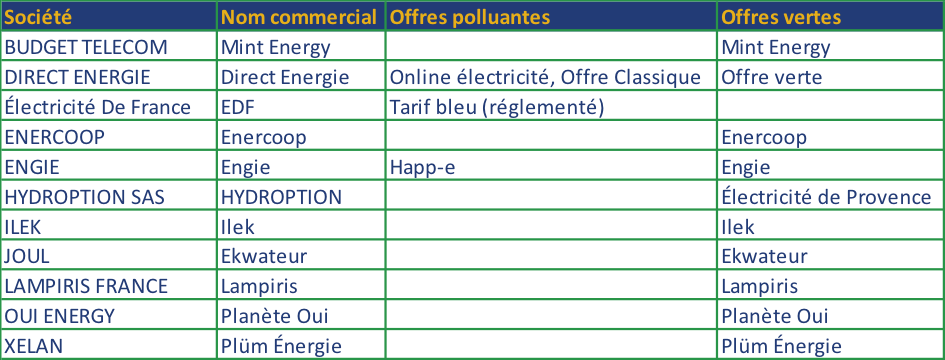

C’est le cas d’Enercoop ou Ilek, Plüm Energie ou Hydroption qui se démarquent par la haute qualité environnementale de leurs offres.

Certaines offres proposent aussi une qualité importante en s’assurant que les moyens de production soutenus utilisent des énergies renouvelables en France. Ces offres intègrent tout de même des centrales hydroélectriques plus grosses.

C’est le cas de Planète Oui ou d’EDF (sur son offre d’électricité verte uniquement et non sur le tarif réglementé).

Enfin, certaines offres d’électricité verte utilisent des Garanties d’Origine provenant d’autres pays européens. Dans ce cas, le fournisseur aura fait un effort minimum pour assurer l’origine renouvelable de l’électricité. Les Garanties d’Origine sont alors moins chères à obtenir pour le fournisseur d’électricité.

Afin de vérifier la qualité des offres vertes, nous vous recommandons de regarder si le fournisseur mentionne explicitement que les Garanties d’Origine sont bien françaises.

Mise en garde.

Certains fournisseurs expliquent qu’ils se démarquent avec des raisons erronées.

Ils se disent « plus verts » que les autres parce qu’ils achètent directement l’électricité au producteur d’électricité renouvelable. C’est l’argument du « contrat direct ».

Cet argument est faux pour les raisons suivantes :

- Un contrat direct entre un producteur et un fournisseur n’a pas d’incidence sur la livraison physique auprès d’un consommateur.

Un fournisseur d’électricité n’est qu’un intermédiaire commercial entre le marché de gros de l’électricité et le consommateur. Il ne fournit rien en réalité. C’est le réseau de distribution (Enedis ou des entreprises locales de distribution) qui vous assure que vous pouvez utiliser de l’électricité. Le fournisseur n’a donc aucun moyen d’action sur votre consommation physique d’électricité.

- La production d’électricité à partir d’énergies renouvelable est aléatoire et ne peut pas répondre aux besoins des clients d’un fournisseur. Un contrat direct est donc inutile.

Les énergies hydraulique, éolienne et photovoltaïque sont difficiles à commander. Pour le fournisseur, il est donc impossible de faire correspondre la courbe de production de centrales utilisant des énergies renouvelables avec le besoin de consommation de ses clients. En conséquence, il est obligé de revendre l’électricité générée de manière aléatoire qu’il a acheté directement à un producteur. Il va ensuite devoir racheter l’électricité sur la bourse afin qu’elle corresponde au profil de consommation de ses clients. Un fournisseur passe forcément par la bourse d’électricité. Un contrat direct ne sert donc à rien d’un point de vue environnemental. Le producteur peut tout aussi bien vendre son électricité sur la bourse étant donné que le fournisseur passe obligatoirement par celle-ci.

- Un contrat direct n’apporte rien de plus au producteur.

Dire à un producteur qu’acheter son électricité et ses Garanties d’Origine avec un contrat direct a plus d’intérêt pour lui et pour le développement des énergies renouvelables est faux. Cela revient à dire que 2+1 n’est pas égal à 3. Ce qui est important pour le producteur c’est le prix auquel il vend l’électricité et le prix auquel il vend ses Garanties d’Origine. Concernant le prix de l’électricité, il est tributaire de l’évolution du prix de l’électricité sur le marché. Pour la Garantie d’Origine, il peut espérer une rémunération plus ou moins importante en fonction de la qualité environnementale de l’électricité qu’il produit.

Donc attention aux discours qui jouent sur la difficulté du consommateur à comprendre comment fonctionne le marché de l’électricité.

En résumé :

Seule la Garantie d’Origine permet de s’assurer que votre consommation d’électricité est d’origine renouvelable.

Seule la qualité des moyens de production sélectionnés grâce aux Garanties d’Origine permet de faire une offre d’électricité verte de qualité.

Les offres d’électricité verte fleurissent ce qui est très positif pour l’avenir de notre parc de production. Il y a des offres d’électricité verte de différente qualité mais avant tout c’est un plaisir d’observer que les consommateurs se détournent des centrales nucléaires, à charbon et à gaz !